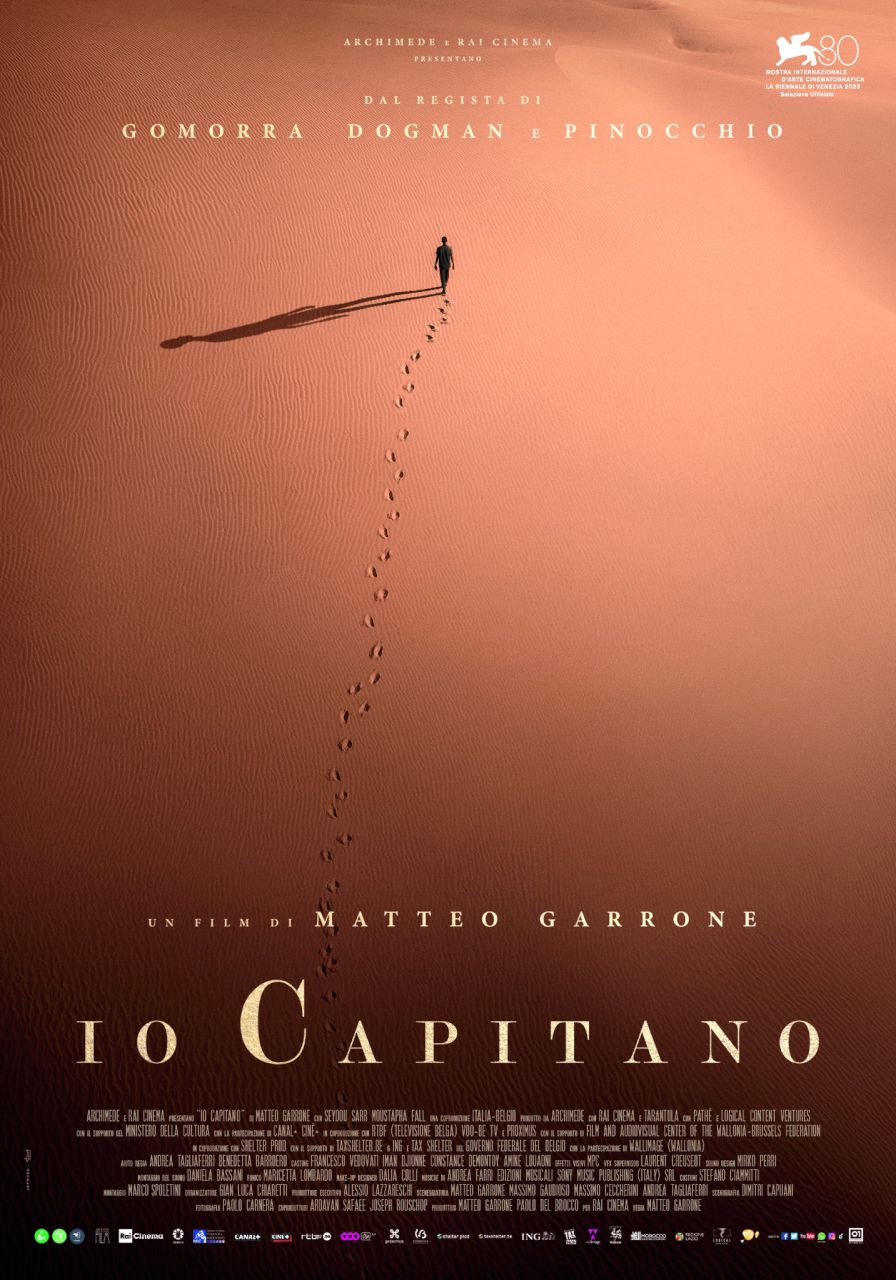

“Io capitano” e i tanti mondi di Matteo Garrone

Quattro anni dopo “Pinocchio” Matteo Garrone è tornato con un nuovo film che mantiene qualcosa del racconto favolistico: “Io Capitano” racconta il viaggio avventuroso di Seydou e Moussa, due giovani che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea che li porterà attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. Interpretato da due ragazzi senegalesi, Seydou Sarr e Moustapha Fall, reclutati sul posto tramite provini “Io Capitano” non è solo un viaggio tragico, ma un racconto con momenti familiari, e alcuni passaggi onirici molto suggestivi: “A un certo punto avevo pensato anche di fare un Pinocchio migrante, è qualcosa è rimasto a sposarsi con questa storia in maniera naturale – ha raccontato Garrone alla Mostra del Cinema di Venezia, dove il film ha vinto il Leone d’Argento per la regia e il suo protagonista Seydou Sarr ha vinto il premio Mastroianni per il miglior attore esordiente – Del resto Collodi con la sua favola voleva mettere in guardia i piccoli dalla violenza del mondo circostante, e questo film è il viaggio di un ragazzo che insegue il sogno del paese dei balocchi tradendo la madre e scontrandosi poi con gli orrori del mondo. La verità di tanti momenti del loro viaggio mi portava poi a “Gomorra” e il film quindi è una sorta di incontro tra i due percorsi. Ho inserito i momenti del sogno per raccontare l’anima del personaggio, i suoi sensi di colpa: è un viaggio geografico e avventuroso, perché i migranti oggi sono gli unici veri portatori dell’epica contemporanea, e allo stesso tempo un viaggio dell’anima”.

Qualcuno (io tra questi) potrebbe rimpiangere lo sguardo affilato di Garrone sui personaggi ossessivi immersi in ambienti stretti, lividi, scomodi e la capacità narrativa di renderli universali: il Garrone de “L’imbalsamatore”, di “Primo Amore” (ne parlavo qui; ne parlo sempre, dovremmo tutti parlarne di più), di “Gomorra”, “Reality”, “Dogman”: film sviluppati in verticale, dove il protagonista si inabissa in una discesa nelle zone più oscure di sé, fino a confondere il reale con le proprie ossessioni. Non ha mai ceduto a nessuna lusinga Garrone, nessuna canzonetta consolatoria, nessuna redenzione, solo lo sprofondare visionario di Peppino, Vittorio, Marco, Ciro, Luciano, Marcello, che approda, in un percorso interiore dostoevskijano, nella tragedia o nella follia. Personaggi che vivono e a volte muoiono alla fine del mondo, come in una inquadratura di Ciprì e Maresco, sulle macerie di una civiltà abbandonata dove vengono spiati e trovati dalla telecamera, raggelati, freddi, come in un western post-apocalittico. Non ci sono gli zombie, ma nei suoi film si muore per strada, per caso, lo stesso.

Poi c’è l’altro Garrone, quello delle fiabe horror de “Il racconto dei racconti” del 2015 che con grande coraggio propone un film di taglio fantasy in Italia con l’obiettivo di raggiungere il grande pubblico e non il solito qualitativo circuito ristretto dei Festival. C’è il grande fegato di Matteo Garrone che prende le sue ossessioni su ambizione, desiderio, sacrificio e trova una sponda in un narratore di fiabe horror del ‘600. Ci sono le sue meravigliose donne protagoniste dei tre capitoli, che con ogni mezzo cercano di ottenere quello che vogliono, che si sporcano le mani di sangue, che non hanno paura di niente.

E’ lo stesso Garrone che riesce a girare “Pinocchio”, sua grande ossessione, attingendo alle prime illustrazioni del libro di Collodi, quelle di Matteo Mazzanti, mettendo in scena una grande parata di personaggi antropomorfi assolutamente magnifici: la scimmia giudice, i dottori, il conduttore del calesse, i portatori della bara, la domestica-lumaca sono tra i grandi protagonisti di questa favola nera ambientata in paesini diroccati, nella casa in rovina della fata turchina piena di teschi polverosi, in mezzo ai paesaggi della Toscana, del Lazio e della Puglia ripresi e reinventati con chiara ispirazione alla pittura macchiaiola.

E poi c’è il Garrone di “Io capitano” che resta un passo dietro ai suoi attori e due passi dietro a Mamadou Kouassi, mediatore culturale arrivato in Italia quindici anni fa e consulente alla sceneggiatura. E’ a loro che lascia il palco alla consegna dei premi a Venezia, è di loro che parla quando racconta delle origini dell’idea del film in conferenza stampa: “Ci sono tanti tipi di migrazioni, per la guerra, il clima, la povertà – ha proseguito – Quella che abbiamo raccontato noi è legata al fatto che il settanta per cento delle persone in Africa sono giovani che hanno in tasca una finestra costante sull’Europa, e nella loro povertà dignitosa c’è il desiderio legittimo di voler accedere a un futuro che credono migliore. La storia di Fofaná, quella del protagonista, l’avevo sentita anni fa in un centro di accoglienza a Catania, ma per anni l’ho accantonata perché mi sentivo a disagio, in imbarazzo, da borghese, a entrare in una cultura che non era la mia, e a speculare sui poveri migranti. Poi mi ci sono riavvicinato, ho contattato il vero Fofaná, che abita a Bruxelles, e aggiunto altri racconti veri. Dietro alla sceneggiatura – scritta in collaborazione con Massimo Gaudioso e Massimo Ceccherini – c’è un grande lavoro di documentazione durato qualche anno: per cercare di trovare una verità ci siamo affidati ai racconti di chi questo percorso l’ha vissuto. Io ho cercato di mettere il mio sguardo, la mia visione e le mie conoscenze tecniche al servizio delle loro storie. Quando ci arenavamo su un problema chiamavamo Mamadou che come Mister Wolf di Pulp Fiction ci rispondeva e risolveva tutto”.

In tutti questi anni ho sempre creduto a Garrone, dal garage dell’Imbalsamatore alla bancarella del pesce di Reality al tavolo dove Salma Hayek mangia il cuore del drago: e gli credo ancora adesso, quando Seydou Sarr, divorato dal senso di colpa, sogna di prendere per mano una donna lasciata a morire nel deserto, e di riuscire a salvarla.

© Copyright 2024 Editoriale Libertà

NOTIZIE CORRELATE