Anche quella di “Judah and The Black Messiah” è una storia vera, come tutte le altre

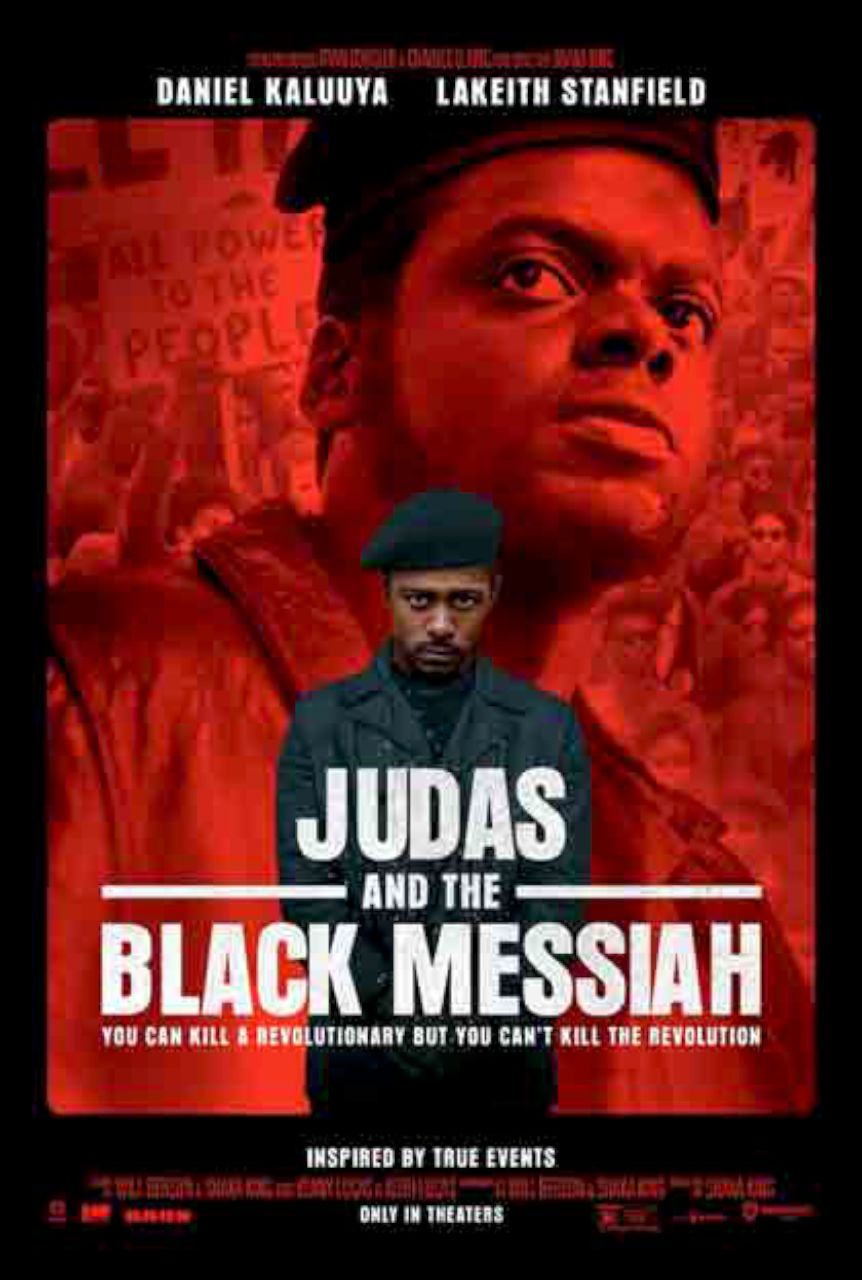

Arriva con una valanga di premi già vinti e sei candidature agli Oscar “Judah and The Black Messiah” di Shaka King (gran titolo, disponibile on demand su una gran varietà di piattaforme), che ci porta nel 1967, in una Chicago bollente dove Bill O’Neal viene arrestato per aver rubato una macchina fingendosi un agente dell’FBI. A Chicago, Illinois, dove viveva il 13enne ispanico Adam Toledo, ammazzato dalla polizia la settimana scorsa. A Chicago, Illinois, quella dei “nazisti dell’Illinois”, viveva Fred Hampton, Vice Presidente del Black Panther Party, fondato in California da Huey P. Newton e Bobby Seale, che abbiamo visto ne “Il processo ai Chicago 7” di Aaron Sorkin (altre sei candidature agli Oscar, si trova su Netflix), che racconta le proteste contro la guerra del Vietnam avvenute durante la convention democratica di Chicago del 1968, nel clima sociale rovente dei mesi dopo l’assassinio di Martin Luther King e quello di John Fitzgerald Kennedy. Le proteste si concludono con l’arresto dei capi politici dei diversi movimenti e i famosi 7 sono in realtà 8 perché con loro viene accusato appunto Bobby Seale, che era stato a Chicago solo di passaggio. “Dentro al bar erano gli anni’50, fuori dal bar gli anni ‘60”, dice uno dei personaggi ricostruendo gli avvenimenti (in realtà è un film anni ’70, ed è il miglior complimento che gli possa fare).

Dato che il film è anche scritto da Sorkin (vi ricordate il monologo finale di Jack Nicholson nei panni del colonnello Jessup in “Codice d’onore?” L’ha scritto Sorkin, che, tra le altre cose, ha vinto un Oscar per la Miglior Sceneggiatura non Originale con quel film di cui tutti parlano come il migliore degli ultimi vent’anni, “The Social Network”. Se siete fan delle serie tv, conoscerete “The West Wing”, scritta con gli scarti de “Il presidente – una storia d’amore”, e “The Newsroom”, sono entrambe in tutte le liste dei migliori prodotti seriali di sempre. Il Re dei Dialoghi Sorkin ha un enorme senso del ritmo e riesce a commuoverci, divertirci, farci ragionare, indignare, solidarizzare, dissociare guardando un film che per oltre un’ora si svolge in un’aula di tribunale) e dato che la rete a volte è davvero un luogo meraviglioso, qui c’è la sceneggiatura originale, divertitevi, divertiamoci.

Fred Hampton (Daniel Kaluuya, il protagonista di “Get Out!” di Jordan Peele) dicevamo, è il Messia Nero che J. Edgar Hoover (Martin Sheen, a proposito di Sorkin) non vuole, e nella fitta rete di infiltrati dell’FBI finisce anche Bill O’Neal (Lakeith Stanfield), gestito dall’agente Roy Mitchell (Jesse Plemons, quello di Breaking Bad, Vice, The Irishman, I’m thinking of ending things. Credete di non conoscerlo, lo conoscete), che a sua volta viene gestito dal suo superiore e da Hoover in persona.

Fred Hampton parla bene, benissimo, i suoi interventi sono lucidi, precisi e inequivocabili (“Non datemi costumi tribali da sciamano, da stregone, o qualsiasi cosa che venga dalla madre patria, datemi un K47”), le Pantere danno la colazione ai bambini, fanno scuola di politica, progettano di aprire un laboratorio, vogliono diritti, libertà, lavoro, parità, la fine dei soprusi sui neri. Volevano quello che ancora oggi, cinquant’anni dopo, vuole, pretende, il movimento #BlackLivesMatter (sulla legislazione che dall’abolizione dello schiavismo penalizza le minoranze c’è un bellissimo documentario di Ava Du Vernay su Netflix, si chiama “XIII Emendamento”.

Mentre diventa un membro fidato e viene promosso capo della sicurezza, Bill rimane affascinato da Fred, dalle sue parole, dal lavoro del Partito, e intanto il cerchio si stringe, Fred viene arrestato con un’accusa ridicola, le spie si moltiplicano e tutto procede verso il collasso finale. Una parte del film, quella sulla Black Panther, ha cuore, ritmo, e stile, sembra uno Spike Lee degli anni ’90 (quel grandioso Spike Lee, non quello di “Da 5 Bloods”), ma l’altra, quella di Hoover, dell’FBI, di O’Neal come spia è fiacca e debole e ripetitiva. Kaluuya avrà anche la parte migliore, ma è un grandioso Fred Hampton e il cortocircuito sul vero protagonista del film è alimentato ulteriormente dal fatto che entrambi gli attori siano stati nominati come Best Supporting Actor (“a supportare chi”, chiedeva giustamente qualcuno).

A supportare la storia vera, mi verrebbe da dire. Vera questa, vera quella dei Chicago 7, tutto vero il documentario della Du Vernay, piu’ vero del vero “Time”, il documentario candidato agli Oscar della regista Garrett Bradley, (disponibile su Prime) che mescolando riprese e video fatti dalla stessa protagonista, racconta la storia di Sibil Fox Richardson e di suo marito Rich, che, giovanissimi e disperati, tentano una rapina e vengono incarcerati. Sibil si dichiara colpevole, patteggia ed esce dopo tre anni, Rich non accetta il patteggiamento e viene condannato a sessant’anni, senza possibilità di uscire sulla parola. Sibil lavora, cresce sei figli, e nella sua lotta quotidiana per ottenere il rilascio di Rich diventa un’attivista politica, e continua a documentare la sua vita e quella dei figli, per lui, per un futuro, finché non decide di dare a Bradley tutto quel materiale, vent’anni di materiale che diventa la storia del film, una storia sul tempo da scontare, sul tempo che passa, sul tempo perduto, che può tornare indietro solo con un artificio finale.

E di storie vere abbiamo sempre bisogno, perché nessuno le può fermare.

© Copyright 2025 Editoriale Libertà

NOTIZIE CORRELATE