“Beau ha paura” (di sua madre)

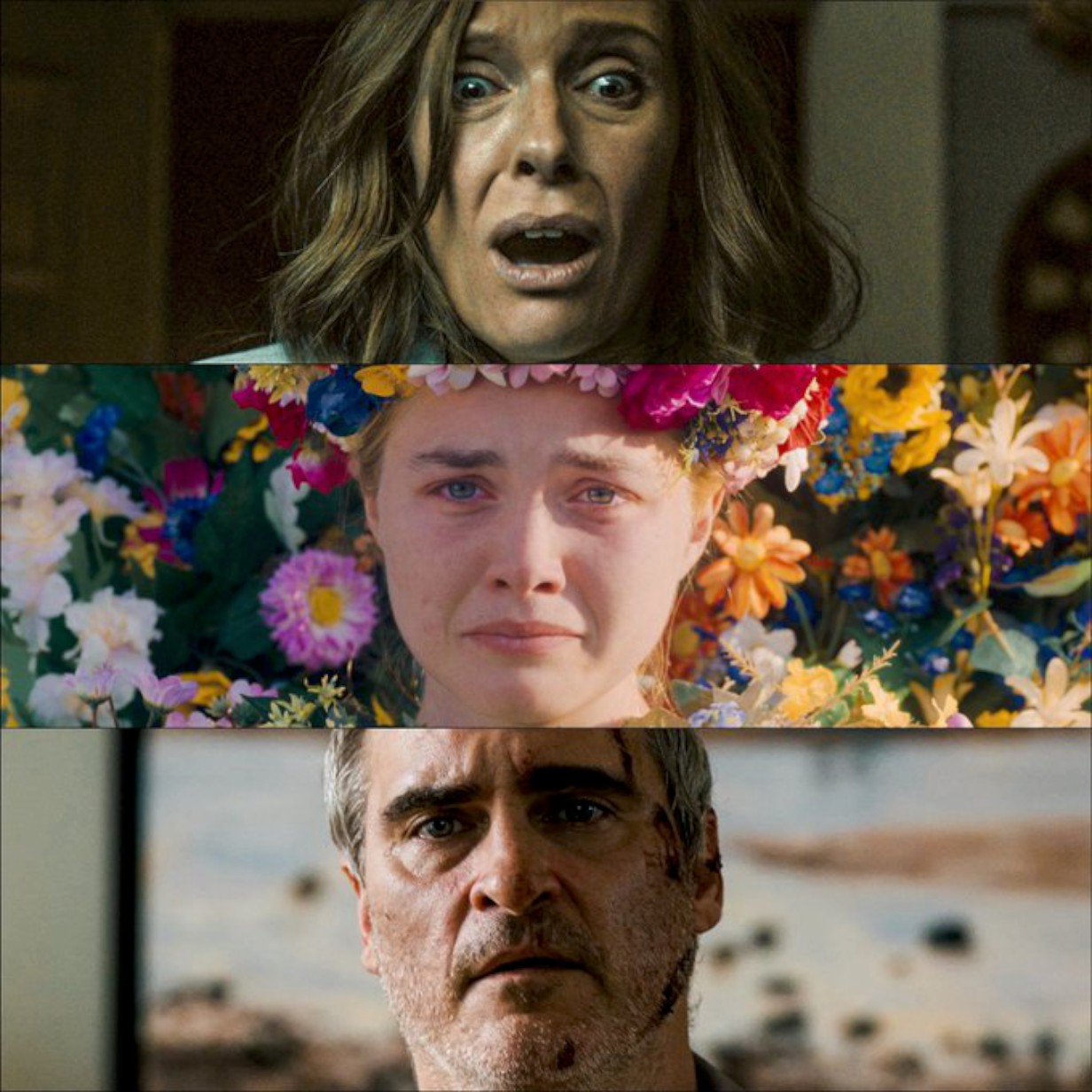

Dopo “Hereditary” e “Midsommar”, Ari Aster, uno dei grandi nomi dell’horror contemporaneo insieme a Jordan Peele e Robert Eggers (per quanto quest’ultimo abbia abbandonato temporaneamente le atmosfere claustrofobiche dei suoi primi film per buttarsi nell’epica nordica di “The Northman”), torna in sala con “Beau ha paura”, ed è un bel campionario di sofferenza dove Aster, sponsorizzato ancora da una A24 che si sente più che mai invincibile, continua a ragionare sulla famiglia come contenitore dell’orrore.

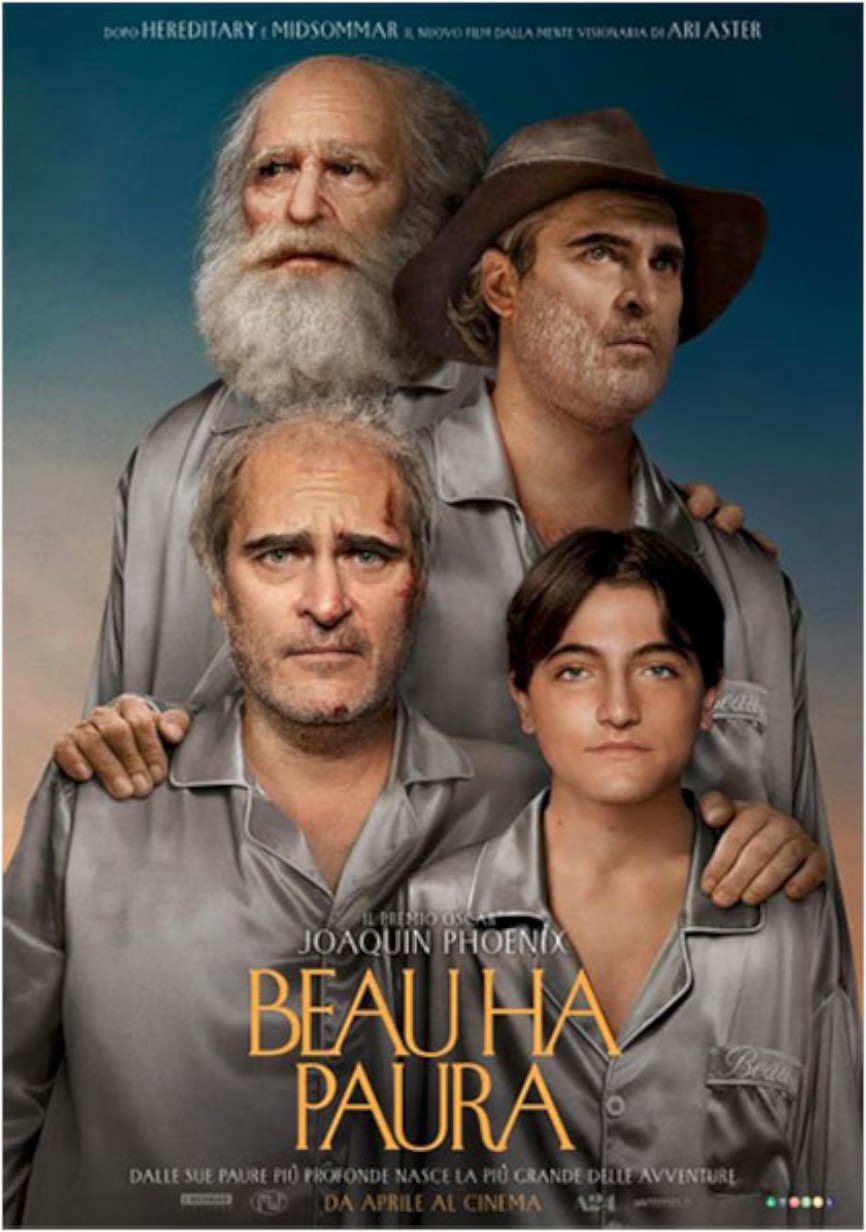

Il film segue il pavido Beau (interpretato da Joaquin Phoenix in un ruolo alla “Revenant”, con tanto di svenimenti sul set), uomo introverso e facile preda di ansie e ossessioni, mentre si appresta a partire per far visita a sua madre, un evento per lui non semplice da gestire. Nel frattempo fuori dalla porta di casa esplode il caos: incapace di giungere a destinazione in un mondo completamente impazzito, popolato da forze maligne, occhi invisibili, apparizioni extrasensoriali, incubi plastici, e monologhi tra l’esilarante e il drammatico, Beau si troverà perso in viaggio allucinato verso l’ignoto dove percorrerà strade che non si trovano su alcuna mappa e sarà costretto a confrontarsi con la propria vita e con sua MADRE.

A causa della sua lunghezza, dei dialoghi utilizzati come spiegone e dell’evidente intenzione del suo regista di realizzare un film che sfugge alla pura analisi razionale, in tanti lo hanno chiamato un “career killer movie”: ma se Martin Scorsese in persona parla così del tuo film, ti interessa davvero cosa ne pensano gli altri?

“Beau ha paura di sua madre” potrebbe intitolarsi il film di Aster, che si apre con Beau che esce dall’utero materno e si chiude con Beau che torna nell’acqua dalla quale proviene. Un percorso circolare, diviso in quattro capitoli, nei quali Beau affronta (è costretto ad affrontare) un viaggio (in parte metaforico e interiore e in parte apparentemente reale) alla ricerca (suo malgrado e allo stesso tempo consciamente) della verità.

Un film pieno di contraddizioni, di indizi disseminati da seguire e altri da lasciar perdere: mentre cercavo di afferrare significati e significanti di un film dalla supponente complessità, Aster, dall’altra parte dello schermo, cercava di rubarmi ogni piccola certezza conquistata.

Ma se “Beau ha paura” sarà destinato a distruggere la carriera di Aster, non è sicuramente una decisione presa d’impulso. Il suo cortometraggio “Beau” (si trova qui, insieme a una serie di altri corti illuminanti sul suo lavoro) è del 2011 e anticipa tutta la prima parte di questo lungometraggio, dove Beau, che da lungo tempo ha pianificato un viaggio per andare a trovare sua madre, non riesce a partire per tutta una serie di problemi surreali: l’uomo vive in un quartiere che sembra Beirut in tempo di guerra, dove tutto quello che accade fuori dalla sua finestra è estremamente minaccioso, e aumenta progressivamente in un crescendo alla Aronovsky di “Mother!”, per citare un altro titolo molto controverso e poco amato, che arriva fino all’invasion home.

Tutto accade nella testa di Beau: nessuno gli ruba le chiavi, nessuno gli ruba i bagagli, nessuno lo tiene sveglio tutta la notte minacciandolo. Beau, che vede un terapista che gli somministra un nuovo farmaco, non vuole andare da sua madre e continua a procurarsi contrattempi per evitarlo salvo poi ritrovarsi divorato dai sensi di colpa (abilmente alimentati dalla madre). Paura e senso di colpa sono le parole chiave di questa lunghissima storia di conscio e subconscio, di fuga dalla e ritorno alla madre, che appare e scompare attraverso flashback traumatici, lasciando il figlio come un Truman soffocato da una coltre di menzogne, segnalate da telecamere, cavigliere e video che raccontano e anticipano tutta la sua storia.

Beau che ha vissuto tutta la vita da solo con la madre, che si porta dietro come una maledizione genetica le cause della morte del padre, che “servono” a tenerlo lontano dall’altro sesso. Beau che ha un amore forse “fabbricato” dalla stessa madre, un amore che aspetterà per tutta la vita. Beau la cavia della madre che prova continuamente a spezzare le sue catene, Beau che viene “adottato” da una famiglia che piange il figlio morto, Beau che si immerge in proiezioni di vita possibile insieme alla confraternita degli orfani, e infine Beau che arriva alla casa della madre, che continua a urlargli in faccia il proprio amore mentre continua, da viva, da morta, nel presente e nel passato, nella realtà e nel sogno, a controllarlo, colpevolizzarlo, impedire che possa mai diventare una versione migliore di sé stesso, una versione migliore di lei. Beau che mi ha spiazzato e annoiato, che come tutto il cinema incontrollato che scappa fuori dallo schermo mi ha lasciato fuori dalla sala a pensare alle sue debolezze, alle sue citazioni, a quello che avrebbe voluto essere e a quello che avrebbe potuto essere. Beau che cammina dentro la mia testa con il suo passo stanco, a spezzare le catene di tutte le spiegazioni.

© Copyright 2025 Editoriale Libertà

NOTIZIE CORRELATE