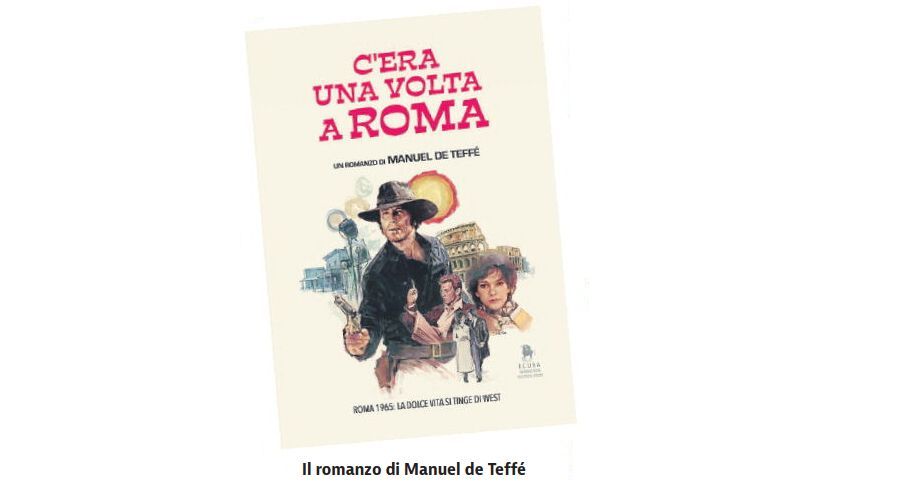

“C’era una volta a Roma”. Dalla dolce vita al boom degli spaghetti western

La risposta italiana al film “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino, sincero atto d’amore per gli adorati B-movie nostrani, è un romanzo prequel di 531 pagine ambientato nella dolce vita romana.

Lo ha scritto il regista e sceneggiatore Manuel de Teffé, per ripercorrere una pagina del costume e della cultura del nostro Paese aprendo lo scrigno dei ricordi di famiglia.

Il padre Antonio de Teffé von Hoonholtz, in arte Anthony Steffen, è il recordman dello spaghetti-western: ben 27 titoli da protagonista del filone aurifero nato sulla scia di “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone (1964).

Un’epopea straordinaria, quella raccontata nel libro “C’era una volta a Roma” che rimette finalmente al centro un genere troppo spesso relegato ai margini . Ma questo non è l’unico pregio.

Torniamo indietro nel tempo, quando al nostro cinema fumavano le colt e le strade delle città erano colorate dai maxi manifesti di Ringo, Django, Sartana e Sabata.

Manuel, quanto durò il colpo di fulmine tra Cinecittà e i film di cowboy?

«Grosso modo dal 1965 al 1975, dieci anni frenetici in cui l’Italia produsse circa 500 spaghetti western prima di saturare il mercato».

Il romanzo è ispirato alla storia familiare e artistica di suo padre Antonio, attore romano di nobile origine prussiana, scomparso nel 2004.

«Una vicenda per certi versi unica. Lui era un aristocratico attore shakespeariano, dalla robusta formazione teatrale. Eppure riuscì ad imporsi come il cowboy per eccellenza dell’italowestern».

Può dirci come (senza rovinare la sorpresa ai futuri lettori del libro)?

«Merito di mia madre. Fu lei a farsi spedire dagli Stati Uniti un completo originale da cowboy. Papà lo indossò, si fece fotografare e mandò 50 copie ai produttori presentandosi come Anthony Steffen, attore americano “momentaneamente a Roma” e disponibile a valutare copioni. Ci cascarono tutti».

Un colpo di genio d’altri tempi!

«La ciliegina sulla torta fu indicare come agente tale Tonya Lemons, con domicilio all’Hotel Hilton di Roma. A quel tempo, senza internet e social, chi poteva immaginare che dietro lo pseudonimo ci fosse Antonella La Lomia, fidanzata di Steffen e mia futura madre, donna geniale. Lei era davvero all’Hilton, però come responsabile delle pubbliche relazioni. Dimenticavo: a spedire dagli Usa il completo da cowboy fu il pugile Rocky Marciano, spasimante di mamma a quei tempi ».

Sbaglio a considerare il suo romanzo una sorta di prequel di “C’era una volta a Hollywood”?

«La trasformazione di Antonio de Teffé in Anthony Steffen si pone, in una time-line ideale, esattamente 4 anni prima del film di Tarantino ambientato nel ’69. Prima del dialogo in cui Brad Pitt invita Leonardo Di Caprio ad andare a Roma per tentare la carriera nel western italiano».

Anthony Steffen si vestì da cowboy anche ai provini?

«Certo! Fu subito messo sotto contratto dai produttori. Quando scoprirono che Steffen era l’italianissimo barone de Teffé non poterono tirarsi indietro».

Dunque filò tutto liscio?

«Non proprio, venne a galla una piccola bugia che papà aveva raccontato. Affermò di saper cavalcare senza problemi, ma non era vero. Così volò a Baden-Baden, in Germania, a prendere lezioni di equitazione. Si perse nella Foresta Nera e venne ritrovato dal gruppo di soccorso coordinato dal sindaco!»

Torniamo al suo romanzo: come è scattata la scintilla?

«Prima del lockdown avevo scritto un western che doveva essere prodotto dal compianto Carlo Macchitella. Il progetto saltò per la pandemia, però non è finito nel cestino. Si è trasformato, immaginando le peripezie di una troupe italiana sul set in Almeria per girare uno spaghetti western. A quel punto l’idea mi è “esplosa” tra le mani. E mi sono detto: Manuel, con questo materiale posso narrare una pagina inedita del nostro costume».

Andava al cinema a vedere i western di suo padre?

«Li ho sempre visti in tv, sui canali privati passavano di continuo. Una volta, da bimbo, ero annoiato e apostrofai papà durante la cena: “Nei tuoi film succede un fatto brutto e tu intervieni per completare la vendetta”. Lui mi fulminò: “Non l’ha capito nessuno, zitto e mangia!”. In pratica, gli avevo detto che i suoi western erano tutti uguali».

E il suo titolo preferito tra quelli interpretati da Steffen?

«Direi “Django il bastardo”, assolutamente. Il film di Sergio Garrone del 1969 che ha ispirato anche Clint Eastwood. Garrone è stato il regista che più ha valorizzato mio padre».

Quando ha rivalutato gli spaghetti western di papà e il filone cinematografico in generale?

« Al festival di Venezia del 2007, il mitico Tarantino ha omaggiato Garrone proiettando “Una lunga fila di croci” che Steffen girò nel 1969. Non avevo mai visto mio papà sul grande schermo, è stato un colpo di fulmine, un passaggio fondamentale per aprire il cassetto dei ricordi. Per la prima volta ho visto l’artista dietro mio padre. Iniziai così ad apprezzare la cura nel montaggio, nella fotografia e nelle scene di quei film solitamente bistrattati dalla critica ufficiale».

Andò mai sui set di suo padre?

«Solo una volta, da piccolo. Infilai una mano nella teca di un serpente a sonagli. Mi salvò un attore collega di papà».

Com’è stato accolto il romanzo “C’era una volta a Roma”?

«Ho scelto un editore indipendente, “Readaction”, proprio per poter scriverlo senza condizionamenti. Sono molto soddisfatto, alle presentazioni del romanzo c’è sempre tutto esaurito. A Milano lo storico del cinema Silvio Giobbio, autore di “Matalo – Dizionario dei film western italiani” (edito da Bloodbuster, ndr) mi ha fatto un regalo prezioso, certificando il record europeo di mio padre, 27 volte protagonista nei film di questo glorioso filone».

La scorsa settimana il romanzo è stato premiato a Londra ai Bond Street Awards. Credo che suo padre ne sarebbe stato orgoglioso….

«Lui ha dato tutto al cinema. Stava persino diventando cieco e sapete perché? Per colpa dei potenti riflettori che gli venivano puntati nei suoi occhi chiarissimi per simulare il sole alto del Far West. Il medico vedendo le condizioni della retina gli consigliò di smettere. Lui ne prese atto e semplicemente si fermò. Da vero signore».

di Michele Borghi

© Copyright 2025 Editoriale Libertà

NOTIZIE CORRELATE