Ian Dury, il poeta del punk che non bisogna dimenticare

Amo Ian Dury, visceralmente. E’ stato il poeta del punk, il musicista “diversamente abile” per sua esplicita affermazione, l’eterno ragazzino affetto da poliomielite, l’interprete, il cabarettista, il ribelle che possedeva molta rabbia dentro, ma che ha saputo dosarla con due armi infallibili: la musica e l’amore. Quest’ultimo viene testimoniato dai suoi figli Jemina, artista e pittrice come la madre, e Baxter, musicista come suo padre. Io aggiungerei la sincerità e l’autoironia, che poi, se ci pensiamo bene, vanno sempre a braccetto.

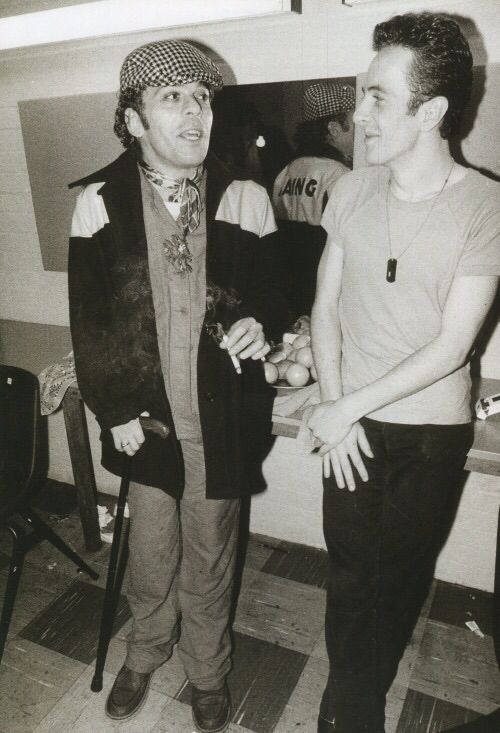

Ian possedeva tutto questo. Solo che bisognava andare oltre a quella “faccia un po’ da schiaffi”, come lo descrisse Roger Daltrey degli Who, che con Ian ha collaborato, divenendone grande amico. Una faccia che, personalmente, io ho sempre trovato simpatica.

Ian Dury ha iniziato a stupirci in un periodo in cui sembrava che il punk fosse solo sputi e rumore mentre la sua musica era un’esplosiva poetica della strada. Gran parte del merito è stato della sua band, i Blockheads. Tutti facevano musica sudatissima ma espressiva, oltraggiosa ma suonata da Dio. Cito sempre, a tal proposito, il bassista migliore che abbia mai visto e sentito suonare – al pari di John Entwistle degli Who – ossia Norman Watt-Roy (dei Blockheads, appunto) che registrò con altra “gentaglia” come i Clash.

Ian ci ha detto addio a 57 anni, il 27 marzo del 2000. In pratica, durante il picco dell’emergenza coronavirus d’inizio anno è trascorso il ventennale della sua morte. In pochi lo hanno ricordato. E pensare che a lui si deve il cliché del “sex and drugs and rock’n’roll”. Così s’intitola un suo grande successo. Ian però, salvo una fase di lieve stordimento con l’arrivo del grande successo, non era affatto quella roba lì. Se i suoi ritmi trasudavano sesso (“Hit me with your rhytm stick” arrivò primo in Inghilterra nel 1978, quando le classifiche contavano moltissimo), il dolore e l’energia con i quali si trascinava sul palco, tirandosi dietro mezza parte motoria del suo corpo che la polio gli aveva definitivamente paralizzato (dopo anni di dolore e di ricovero in un istituto a cui lui poi donerà buona parte dei suoi guadagni), trasudano tuttora di voglia di vivere. Basta guardare uno dei tanti filmati che girano in Rete.

La sua è l’interpretazione di un antieroe, un figlio d’Inghilterra “nato storpio” ma con l’anima da artista olimpionico. Adoro il fatto che Dury sia stato un ribelle intellettuale “senza spocchia”: scrisse brani indimenticabili, che tutti fischiettano anche senza ricordarsi di lui, e citano i suoi testi come aforismi di filosofia contemporanea.

Ian ha persino recitato per Roman Polanski (“Pirati”), Peter Greenaway (“Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante”) e, tra gli altri, Tim Pope (“Il corvo2”). Sfido altri rocker ad avere lo stesso curriculum cinematografico. Eh, già. Ian Dury non era solo “una faccia da schiaffi”, un ribelle punk, un antieroe dal passato sofferto – anche se i suoi genitori lo incoraggiarono sempre a rialzarsi e ad inseguire i suoi sogni. Ebbe un’unica moglie, della quale a un certo punto rimase solo amico ma che continuò ad amare a dispetto di una nuova compagna, e due figli con cui litigava spesso, ma che adorava. Colpito dal cancro, lottò fino alla fine con quella testa d’ariete che era sempre stato. Pensate che, ad un certo punto, scrisse insieme al fidato Chaz Jankel una canzone provocatoria e di denuncia intitolata “Spasticus Autisticus”, in cui il termine “Spasticus” richiama volutamente “Spartacus”. La cantava sputando dolore e orgoglio. Non c’è bisogno di aggiungere altro.

Ian Dury è stato un artista senza ali, di quelli con i piedi per terra. Con un semplice (apparentemente) pub-rock, ha celebrato la sopravvivenza ricordando ai perdenti che i sogni sono più forti delle mancanze.

Mi manca moltissimo.

© Copyright 2024 Editoriale Libertà