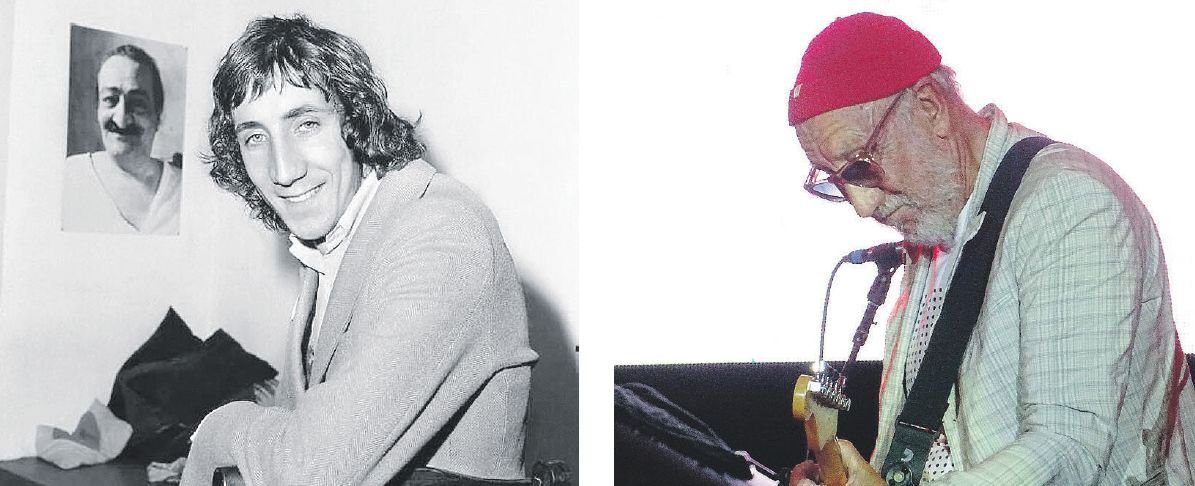

“Per i 60 anni degli Who una nuova rock opera: racconterò amore, sesso e vita over 80”

Gli Who di Pete Townshend stanno per compiere 60 anni. I primi 59, il gruppo li ha festeggiati quest’anno con un trascinante concerto a Firenze. Poi Townshend è tornato in America, dove il musical “Tommy” è tornato in scena a Chicago, in attesa di calcare il palcoscenico a Broadway.

«Io e Roger siamo dei classici su due gambe!» esclama Pete sorridendo mentre, rientrato a Londra dopo una vacanza in barca, presenta il libretto della rock-opera “Lifehouse” e concede un’intervista esclusiva a “Libertà”.

Un racconto illustrato di “Lifehouse”. Perché?

«Dopo l’uscita dell’album “Tommy” ho scritto la sceneggiatura di “Lifehouse”. Io non sono uno sceneggiatore e, pur avendo chiaro in testa il progetto, il risultato era incompleto e confuso per il resto della band. Il manager Kit Lambert, dopo la rock-opera, voleva che facessimo un disco di canzoni. Quella storia l’avevo costruita attorno ai miei nuovi brani e una selezione è diventata “Who’s Next”. Questo racconto illustrato è come un ponte tra la realizzazione di “Lifehouse”, che ho suonato e registrato senza gli Who molti anni dopo, la sceneggiatura delle origini e il cofanetto appena uscito. Se il libretto illustrato ci fosse stato sin dall’inizio, probabilmente nel 1971 avremmo fatto “Lifehouse”».

Qualcuno ha paragonato quella storia al lockdown.

«La sceneggiatura è ampia e include vari temi. Tra questi c’è un’umanità costretta a vivere in solitudine e a comunicare solo attraverso un casco. Alla fine, le persone ritrovano la propria dimensione umana grazie alla partecipazione a un concerto. La musica è sempre salvifica».

E’ uscito il Deluxe di “Who’s Next”. I cofanetti con inediti sono il colpo di coda della discografia?

«Per certi versi rappresentano una novità ed è l’aspetto che giustifica i costi piuttosto alti. Nel 2000 lanciai il cofanetto di “Lifehouse”, andato esaurito. Ora le tracce si ritrovano nel Deluxe di “Who’s Next”, con i live e i vari approfondimenti. Sono soddisfatto dalla pubblicazione degli album degli Who con le ultime tecnologie. Siamo sempre stati molto sensibili a questo aspetto: già la registrazione di “Tommy” fu lunga e complessa, inoltre in concerto utilizzavamo la quadrofonia prima di “Quadrophenia”».

Un’opera che ha compiuto 50 anni e non li dimostra.

«Diciamo che è una splendida cinquantenne, più affascinante di altre donne più giovani (risata, ndr)».

Qual è il segreto della sua freschezza?

«Negli ultimi anni, mi ha letteralmente sorpreso vedere tanti ragazzi che seguono la band e conoscono a memoria le nostre canzoni, incluse quelle di “Quadrophenia”. Non è eccesso di modestia, è davvero qualcosa che non avevo messo in conto. Riscontrarlo ha ridato un senso alle ultime tournée degli Who. I temi di “Quadrophenia” sono seminali, ad esempio il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, una fase che tocca tutte le generazioni. Sul valore della musica, come autore ritengo straordinario potervi aggiungere arrangiamenti orchestrali. Non significa snaturare la rock-opera, ma metterne in luce la prospettiva narrativa, la concezione drammaturgica, la tavolozza timbrica, lo stile corale e polifonico».

Gli Who sono stati i portavoce del Mod.

«Il Modernism nacque addirittura in contemporanea ai Beatles, che pur non essendo mod all’inizio della loro carriera avevano una grande cura nel look, dai capelli ai vestiti. Comunque erano tutti uguali, i mod. Lo erano anche le ragazze, che sembravano maschi e dal palco era difficile distinguere le cose. A sollevare gli animi c’era Julie Driscoll ed era incredibile con quel taglio di capelli corti. Sia i ragazzi che le ragazze volevano essere sexy e cool, alla fine. Solo questo».

Anche Jimmy, come testimonia la canzone “Cut my hair”.

«Anche lui! Però l’album “Quadrophenia” non contribuì a creare nuovi mod. Il film di Roddam invece lo fece e questo è un fatto curioso. Quand’ero molto giovane, c’erano due mod a Sheffield, prima che a Londra. Uno era Guy Stevens ed era straordinario: proponeva dischi fortissimi nel club dove lavorava ed era davvero molto cool. Il regista Franc Roddam volle invece dei personaggi molto iconici per il film. Basti pensare ad Ace Face e al look di Sting ma dal vivo, nel reunion tour con John e Roger, noi usammo Billy Idol e nell’album fu Keith a cantare in modo caratteristico e unico “Bell boy”. Del resto, c’erano tanti personaggi che iniziarono a seguire il movimento mod: Marc Bolan, David Bowie e persino Rod Stewart, che penso sia stato uno dei primi. Ma nessuno di loro era impomatato come il personaggio interpretato da Sting, alla fine erano piuttosto scarmigliati e ribelli come il primo Bob Dylan. Al Goldhawk Club, dove suonavamo agli inizi, erano in tanti così. Però i personaggi del film arrivarono addirittura alla fine degli anni Settanta, quindi probabilmente il regista volle ricercare un tipo di immagine che funzionasse in quel momento».

Ora “Tommy – The musical” è in scena a Chicago e in primavera tornerà a Broadway. L’album degli Who ha 54 anni, il film di Ken Russell 49, la versione on stage di Des McAnuff ne ha 30. “Tommy” è eterno?

«In ogni Paese del mondo, e lo abbiamo verificato durante gli ultimi tour, tutti citano sempre “Tommy” e “Quadrophenia” come qualcosa che continua ad essere fonte di grande interesse. Riprenderli entrambi, con qualche idea innovativa, mi sembra una buona idea».

Al contrario, quando il rock-drama “Psychoderelict” del 1993 non ebbe il successo sperato , la carriera solista di Townshend chiuse i battenti. E’ davvero finita?

«Chi lo sa? Mi frulla in testa un’idea, ci sto già lavorando. Qualche anno fa ho concepito una sorta di plot intitolato “Floss”, poi l’ho trasformato in un romanzo, “The age of the anxiety”. Stavolta il passaggio non è quello dall’adolescenza all’età adulta, ma di un uomo che vive l’ultima parte della sua vita. Non è detto che le mie nuove canzoni siano adatte a un album degli Who…».

Il romanzo parla di una ex rockstar che diventa un eremita. Un desiderio autobiografico?

«Non so quanto di autobiografico vi sia nel romanzo, certamente le canzoni lo saranno di più. Di sicuro, io amo stare da solo e vivere tranquillamente. Andare in tournée mi è sempre piaciuto poco. Il mio essere autore, scrittore o compositore, si è sempre svolto accanto a una scrivania, a un pianoforte, in uno studio di registrazione… non riesco a comporre bene in mezzo alla confusione, in questo c’è autobiografia: l’eremita sono io!».

Nella storia un giovane compositore si confronta con le aspettative della scena musicale londinese. Quanto è cambiata?

«Molto, basti pensare alle tecnologie che riguardano anche i luoghi in cui si suona dal vivo. Negli ultimi anni sono emersi giovani musicisti “costruiti” a tavolino e lanciati via web. Non è un mondo che mi appartiene, ma lo osservo e cerco di comprenderlo, con un pizzico di analisi critica, felice di aver iniziato negli anni Sessanta».

In “The age of anxiety” si fa largo l’amore. C’è spazio per quel tipo di sentimento nella vecchiaia?

«La grande questione è l’attesa dell’amore, che non ha età. Ma l’attesa, e forse la voglia, di innamorarsi è uno stato nascente che nutre tutti gli esseri viventi. Bisogna accettare l’attesa, l’incognita. Quando arriverà il momento, non si potrà far altro che innamorarsi di nuovo. Dopo una certa età, parlare di sesso sembra un tabù. Invece, come scrivevano Philip Roth e altri grandi romanzieri, a 80 anni si può perdere la testa in modo improvviso e sensuale».

Bel colpo di teatro, per uno che scriveva “spero di morire prima di diventare vecchio”.

«Ho sempre amato scherzare…».

di Eleonora Bagarotti

© Copyright 2025 Editoriale Libertà

NOTIZIE CORRELATE